半減期から計算する放射性炭素年代測定法

放射性炭素年代測定法(14C年代法)は、放射壊変により5730年で半減する14Cの性質を利用した年代測定法です。

自然界で14Cは、大気上層で窒素原子に宇宙線が間接的に作用することで生成し、二酸化炭素のかたちで拡散します。そして生物には植物による光合成に始まる食物連鎖を通じて取り込まれます。

生物のからだの14C濃度は炭素の源である大気と等しくなりますが、死亡するなどの理由で新しい炭素が取り込まれることがなくなると、含まれる14Cは放射壊変により減少していきます。

つまり、14C年代法が示すのは大気との炭素の交換が止まった年代(※生物が死んだ年、年輪が形成された年など)となります。

較正曲線で較正年代を求める

ただし大気中の14C濃度は14Cの生成に関わる宇宙線の強度に合わせてある程度変動します。

かつては大気14C濃度を1950年水準で一定と仮定して14C年代測定が行われてきましたが、大気14C濃度自体の変動のためずれが生じていました。

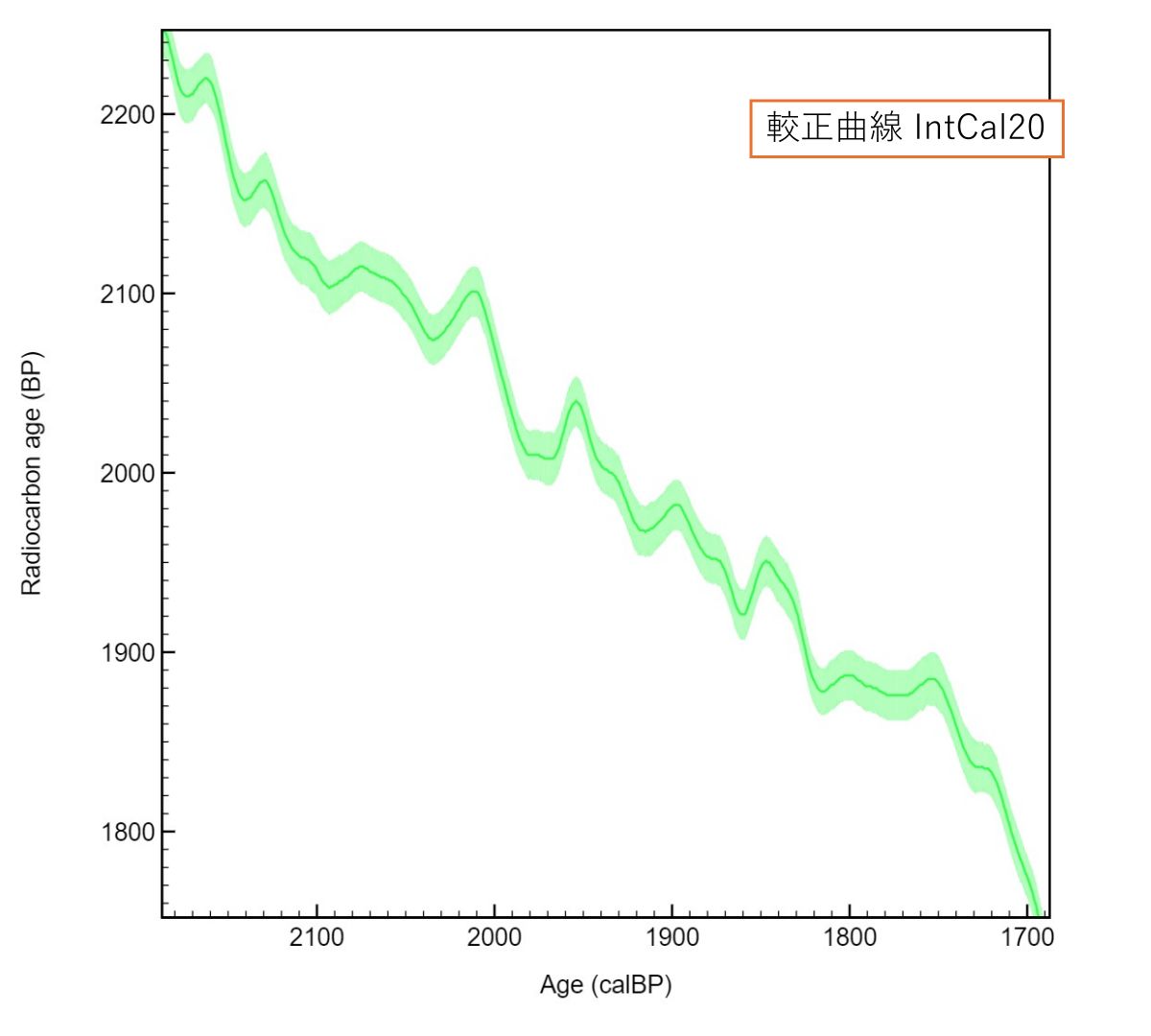

そのため、*1信頼性の高い推定年代がある試料の14C年代データが集められ、「各年代の試料を測定した場合に算出されるであろう14C年代」の推移を過去に遡って示す「較正曲線」が作られました。

最新の較正曲線については、以下のページに詳しくまとめています。

この「較正曲線」に年代未知の試料を測定して算出した「14C年代」を比較対応させて真の年代である可能性が高い年代を求める計算(この作業を「暦年較正」と呼ぶ)がされるようになりました。

※なお暦年較正がなされるようになってからの「14C年代」は、推定年代値そのものというよりも、暦年較正以前のデータと直接比較できる14C濃度の単位のような意味合いで使われるようになり、新しい測定値に対しても以前同様に算出されています。

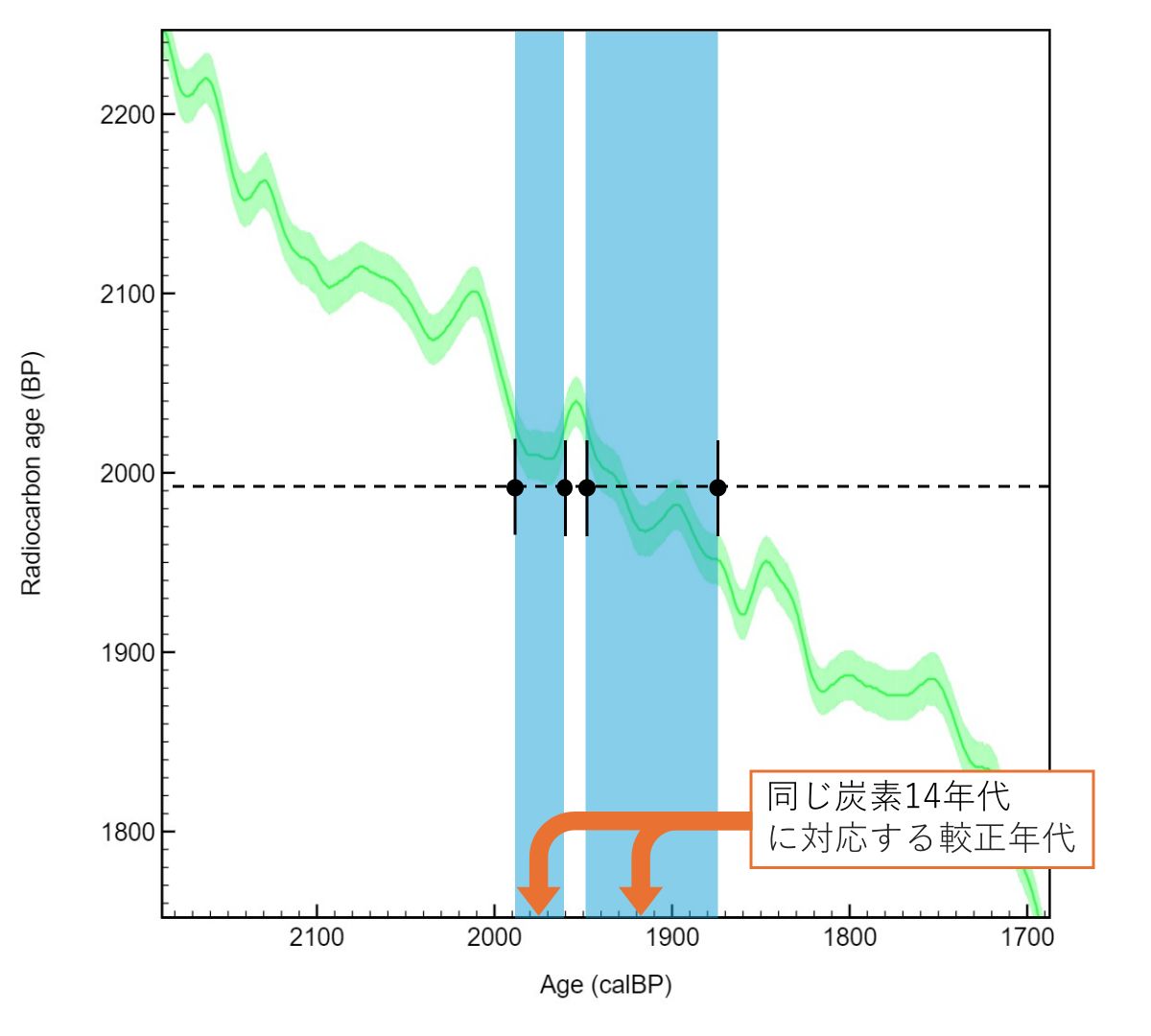

ただし較正曲線には過去の大気中14C濃度の変動を反映した凹凸があり、誤差を見積もった幅もあります。また、暦年較正では測定誤差も考慮されます。そのため較正年代は図のように1つの14C測定値に対しても年代幅が広くなったり、複数の時期に途切れ途切れになることも多いです。

ウイグルマッチング法でより高精度に較正年代を絞り込む

前述したように、較正曲線には過去の大気中14C濃度の変動を反映した凹凸(ウィグル)があるため、14C年代を較正曲線と比較して得られる較正年代にはある程度の幅が生じてしまいます。

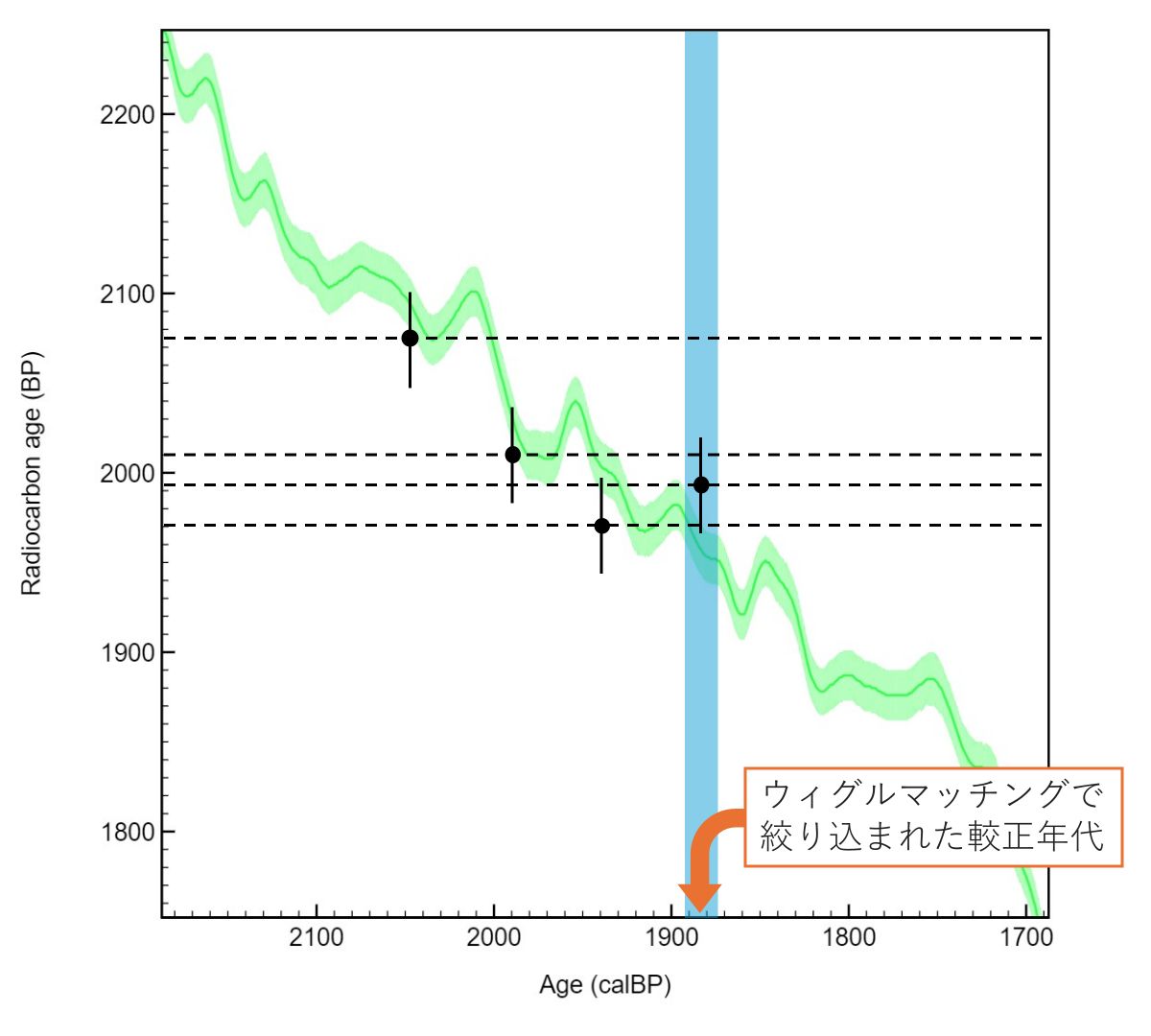

しかし、樹木年輪のように長年連続して形成される試料の場合、年数の間隔が分かる複数箇所を採取、測定し、14C年代を較正曲線の凹凸と照合することで較正年代を絞り込める場合があります。

この手法は「14C-ウイグルマッチング」といいます。

条件次第では較正年代が大幅に絞り込める場合もあり、より高い精度・確度が要求される歴史資料の年代研究にも応用が可能です。

*1:基本的には年輪年代法(年輪幅や同位体比などの推移パターンを多くの樹木で照合しつなげてゆくことで年輪の形成年代を特定する方法)で推定された樹木年輪の14Cデータが参照されます。年輪年代法で遡れていないほど古い時代に関しては石筍やサンゴ、水中堆積物の年縞などの長期に連続して形成する試料で、年輪年代のように14Cその他の指標のパターンを照合して推定年を求めた試料の14Cが参照されています。